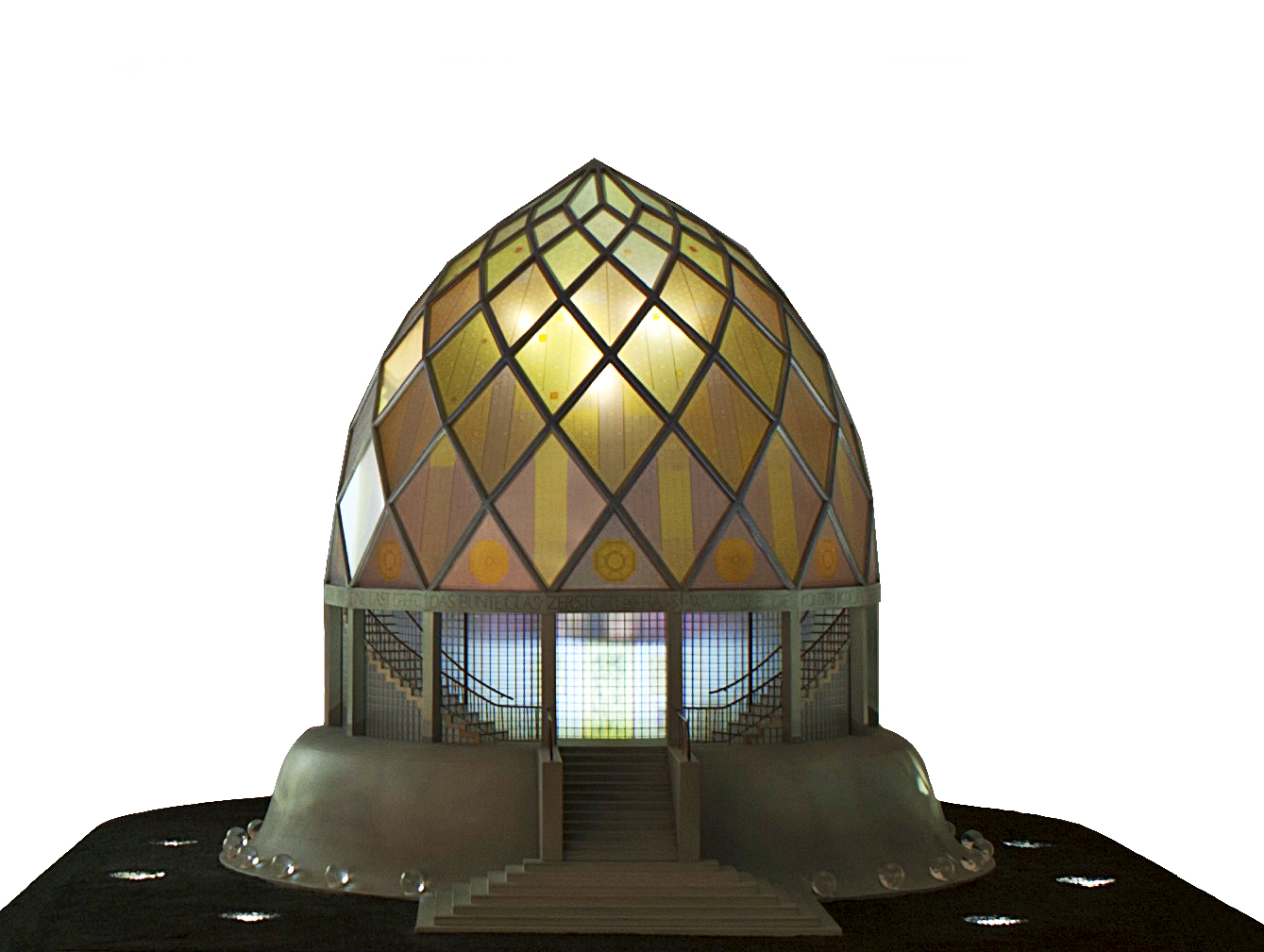

Der gewählte Textauszug (Rechtschreibung von 1993 wurde übernommen) aus einer Publikation der früheren Direktorin des WBA – MDD (1995 – 2000) ist zwar auf einen historischen Gegenstand – das Glashaus von Bruno Taut von 1914 – bezogen, veranschaulicht aber auf idealtypische Weise die sehr spezielle Bedeutung der Raumwahrnehmung in der Ausstellungsarbeit des Museums und den Anteil von Angelika Thiekötter an der Entwicklung des Konzepts der „Raumbilder“.

Kein statisches Bild vermag die wesentliche Beschaffenheit der Räume [im historischen Glashaus von Bruno Taut, Anm. d. Red.] wiederzugeben, keine repräsentative Ansicht spiegelt die Art ihrer Wirkung. Wie dem perspektivischen Bild der fixierende Blick eines einzelnen Auges entspricht, entsprach der raumzeitlichen Struktur von Tauts Bauwerk sein Erlebnis.

Die optische Orientierung der Räume war nicht den vertrauten Blickrichtungen anbequemt und nicht der geläufigen Weise, zu sehen. Sie verlangte gleich zu Anfang, was der Mensch sonst nur selten: in schönen Sternennächten oder aufgeschreckt vom Geräusch eines Flugzeuges tut, angelockt von der himmelstrebenden Entfaltung eines Baumes, der kühnen Perspektive eines Turmes oder was er den schmelzenden Empfindungen erster Frühlingstage verdankt: aufwärts zu schauen. Das fluktuierende Spiel der Linien forderte ein schweifendes, gleitendes Sehen, dem der Raum nicht als Gegenüber, sondern als Umgebung antwortete. Die Geräusche des Wassers umhüllten den Besucher, das Fluidum farbigen Lichtes färbte ihn selbst mit ein – wie Benjamin das kindliche Erlebnis der Farben in einem alten, morschen Gartenpavillon beschrieb: »Ich liebte ihn der bunten Farben wegen. Wenn ich in seinem Innern von Scheibe zu Scheibe strich, verwandelte ich mich, ich färbte mich wie die Landschaft, die bald lohend, bald verstaubt, bald schwelend, bald üppig im Fenster lag. (…) Ähnliches begab sich mit Seifenblasen. Ich reiste mit ihnen durch die Stube und mischte mich ins Farbenspiel der Kuppel, bis sie zersprang.«(1)

Die entgrenzende Verschmelzung von Subjekt und Objekt der Wahrnehmung, die in Benjamins Beschreibung das farbige Licht für das Kind bewirkte, teilt sich ähnlich in den überlieferten schwärmerischen Berichten inneren Erlebens des Glashauses mit – einer funkelnden Gehirnschale verglich Adolf Behne die innere Wölbung der Kuppel.(2) Fast allen zeitgenössischen Berichten ist dieses merkwürdige Changieren eigen, das die eher spärlichen objektivierenden Mitteilungen zum architektonischen Sachverhalt unversehens in subjektive Zustandsbeschreibungen übergleiten läßt.

Wie die bauliche Hülle zur Sphäre inneren Erlebens mutierte, beanspruchte sie umgekehrt den Weg des Besuchers als architektonische Funktion. Die Logik der räumlichen Anordnung erschloß sich nicht der abstrakten Anschauung, sondern im Zuge einer zirkulierenden Bewegungsschlaufe, die als energetische Linie dem Bauwerk gleichsam eingeschmolzen war und der Belebung in Gestalt körperlicher Bewegung bedurfte.

Bereits in der äußeren Ansicht teilten sich Effekte mit, die die menschliche Bewegung dem Bauwerk motivisch einverleibt – das heißt architektonisch funktionalisiert – erscheinen ließen.(3) Aber auch innen wurde dergleichen wirksam. Im Auf- und Abstieg begriffene Besucher begegneten sich in der gekreuzten, aber gläsern getrennten Führung der Treppen nicht von Angesicht zu Angesicht, sondern in der wechselseitigen Wahrnehmung abstrakter, durch die Lichtbrechung der Glasbausteine verschobener Schattenbilder.

Eine Verszeile von Albert Ehrenstein flüstert sich angesichts dieses Bildes ein: »Unfühlend einander und starr / Steigen und sinken / Sonnen, Atome: die Körper im Raum.«(4) Der Besucher wurde sich selbst zum Bild, zum Motiv der Architektur, das von seiner individuellen Präsenz abstrahierte.

Der menschliche Bewegungsfluß, der das gläserne Haus dergestalt durchzog und belebte, bildete aber nicht das energetische, nicht das räumliche und nicht das Bedeutungszentrum des Bauwerks. Seine zentralen Achsen – die vertikale vom Kuppelstern zur spiegelnden Wasserfläche des Teiches, von dort um etwa 110° Grad gekippt über den Kaskadenfall zum Kaleidoskop – waren ausgelegt als ein Schauspiel für sich, als ein Wechselspiel materieller Formierung und Auflösung, der Verflüssigung und Verfestigung, das von der Wegführung des Besuchers umspielt und begleitet wurde, aber keine menschliche Einmischung duldete. Von der Peripherie her tauchte der Besucher in den Kuppelraum ein; die Bewegungsform, die die Dramaturgie ihm dort vorschrieb, setzte die gebogene Führung des Zugangs in Gestalt eines trabantenhaften Kreisens im äußeren, vitrinenbestückten Ring des Raumes fort, das gleitend wieder in das Rund der abwärtsführenden Treppen mündete. Die Annäherung an die Mitte verlangte ein Innehalten der Schritte; das Zentrum selbst war dem Zutritt entzogen und als innerste Achse auch der optischen Erfahrung entrückt. Ähnlich unantastbar war die Mittelachse der unteren Räume gestaltet. Der Rundgang um den Teich des Ornamentraumes, die den Kaskadenfall flankierenden Treppen begleiteten diese Achse nur – sie bildeten sie nicht. Die Sternenmuster des Kaleidoskops, in denen die Raumachse ausklang, waren durch das Dunkel des zwischengeschobenen Schachtes in unbetretbare Ferne gerückt. Unvermittelt, abrupt, quer zu diesem Ziel und eigentlichen Bedeutungszentrum des Raumes und ohne jeden eigenen architektonischen Akzent entließen die seitlichen Türen die Besucher nach draußen. Auffälliger noch wirkt von außen die Eigenart einer solchen Entlassung. Hier wird sichtbar, daß die Ausgänge kaum erkennbar in jenem behelfsartig wirkenden Anbau untergebracht waren, der den Kaleidoskopschacht barg; ohne Kenntnis der inneren Wegführung sind sie als solche nicht auszumachen. Diese schnöde Art der Platzierung kontrastierte krass mit der breiten Entfaltung des Eingangs, dessen architektonische Geste den Besucher geradezu einsog und seinen Aufstieg der Erscheinung des Bauwerks aufs innigste verschmolz. Es scheint, als sei im eigentlichen Programm des Hauses der Verbleib der Besucher vorgesehen, ihre endgültige Einverleibung dem zirkulierenden Rhythmus des Hauses, dem Wechselspiel der Projektionen und Reflexionen, der ewigen Wiederkehr des lmmergleichen in immer neuer Gestalt.

An späterer, vielzitierter Stelle hat sich Taut zu den Rezipienten seines Bauwerks geäußert: »Die klügelnden Männer suchten meistens Verstandeskrücken, aber die Frauen und Kinder gaben sich ausnahmslos der Wirkung hin.«(5)

Auf befremdliche Weise negiert diese Mitteilung die eindrücklichen Erlebnisberichte, die gerade aus dem Kreis seiner Freunde, allen voran von der Hand Adolf Behnes erhalten sind; zugunsten einer namenlosen Gattung Mensch. Diese Eigenart erklärt sich im Zusammenhang des Rezeptionsmodells, das Taut zugleich entwarf: einer Weise der Wahrnehmung, die sich in der Hingabe erschöpfte, der jene Grade der Reflexion, der analysierenden Sicht, der intellektuellen Durchdringung, des technischen Kalküls, der kunstvollen architektonischen Formierung, die dem Bauwerk zugrunde lagen, nicht zugänglich waren. Anders als bei Benjamin, der als Erwachsener Aspekte eigener kindlicher Wahrnehmung erinnernd reflektiert, erscheint hier der Dualismus, der im Begriff Reflexion bereits angelegt ist, getrennt und vereinzelt in ein männliches Prinzip des Verstehens, das der Sphäre des Schöpfertums zugeordnet ist, und ein als genuin weiblich/kindlich ausgewiesenes Sensorium, eine Fähigkeit zur Hingabe, in der allein diese Schöpfung sich angemessen spiegelt. Aber wir brauchen uns daran ja nicht zu halten.

Fußnoten (z.T. ergänzt):

(1) Walter Benjamin: »Berliner Kindheit um Neunzehnhundert«, Frankfurt/M 1981, S. 75.

(2) Adolf Behne: »Gedanken über Kunst und Zweck, dem Glashaus gewidmet«, in: Kunstgewerbeblatt N.F., Leipzig 27, Jg.1915/16, H.1, S.1–4, hier S. 4.

(3) Vgl. Kapitel »Bewegungswirkungen« in: Kristallisationen, Splitterungen. Bruno Tauts Glashaus, hrsg. von Werkbund-Archiv in Zusammenarbeit mit MD Berlin,1993, S. 85-88.

(4) Albert Ehrenstein: »Ich bin des Lebens und des Todes müde«, zit. nach: Menschheitsdämmerung. Ein Dokument des Expressionismus, neu hrsg. von Kurt Pinthus, Leipzig 1986, S. 84.

(5) Bruno Taut: »Farbenwirkungen aus meiner Praxis«, in: Das Hohe Ufer, Hannover 1.1919, H. 11, S. 263–266, hier S. 66.

Textauszug in: Kristallisationen, Splitterungen. Bruno Tauts Glashaus, hrsg. von Werkbund-Archiv und Museumspädagogischer Dienst (MD Berlin), Berlin 1993, S. 62 – 64.