Das Druckenlassen verhält sich zum Denken wie eine Wochenstube zum ersten Kuss.

Friedrich Schlegel

Die Gesellschaft geht dazu über, sich als Performance zu begreifen, zu genießen und zu applaudieren. Die 90er Jahre waren die Dekade der Mobilisierung und Verflüssigung der kulturellen Lebensformen – elektronische Briefe bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit um den Erdball, Inline skating beschleunigte den Schulweg, Computer hielten in das Spielzeug und in die Westentaschen Einzug. Veranstaltungen verflüssigten sich zum Event, zum Ereignis, zum Vorgang, bei dem der Selbstgenuss des Publikums oft die gleiche Bedeutung hatte wie der Anlass selbst. Das kulturelle Superereignis dieses Jahrzehnts war in Berlin die Verhüllung des Reichstags durch Christo Javacheff und Jeanne-Claude de Guillebon. Dabei verband sich das Verhüllen, Verhüllt – Stehen und Enthüllen des Solitärs mit einem Fest in Permanenz der Hunderttausende von Besuchern. Dieser späte Triumph einer Verschwisterung von künstlerischer Avantgarde und Bevölkerung ging über die physikalischen und atmosphärischen Möglichkeiten jedes Museums hinaus.

1

In dem Ausstellungsgroßunternehmen „Sieben Hügel“, das im Martin-Gropius-Bau Zukunftsperspektiven aus dem Blickwinkel der Jahrtausendwende ins Auge fasste, waren zwei Exponate zu sehen, die räumlich weit auseinander lagen und die unterschiedlicher kaum zu denken sind, aber auf überraschende Weise miteinander zu tun haben: der Schädel des französischen Philosophen René Descartes (1596-1650) und eine Röhre, die die Besucher zu durchschreiten hatten. Glänzte der Schädel zu Lebzeiten durch die Leistungen des Großgehirns, so wurde die Passage durch diese Röhre zu einer vergnüglichen Provokation des Kleinhirns, dem durch bewegte abstrakte Muster im Inneren der Röhre die Orientierung weitgehend entzogen wurde. Niemand, der die Röhre betrat, ahnte, dass er/sie binnen Sekunden ins Straucheln geraten und denen, die diese Seefahrt bereits hinter sich gebracht hatten, ein Bild erheiternder Hilflosigkeit bieten würde.

Was haben die Schädel und die Röhre nun gemeinsam? Dass Vieles durch sie hindurchgegangen ist? Dass sich in ihrem Innern bunte Bilder abwechselten? Dass sie vermeintlich Selbstverständliches ins Wanken brachten? Damit nicht genug. Der Philosoph und die Röhre sind Teil einer aktuellen museologischen Wettervorhersage. Es braut sich etwas zusammen über die Museumslandschaft, was, zur Entladung gelangt, völlig neue Karten und Pläne notwenig machen könnte. Ein Wetterleuchten dieser Veränderrungen durchzog eben die „Sieben Hügel“: Architekturen in der vorgegebenen Architektur mit abweichenden Winkeln und Öffnungen, Boden über dem vorgegebenen Boden mit abweichender Dichte/Härte, schließlich Exponate, die sich nach Art von silbernen Menschen oder Tieren bewegten, während die Besucher reglos wie Ausstellungsstücke dastanden: Varianten einer Irritation des tradierten Verhältnisses von Menschen und Dingen im Museum, von Subjekt und Objekt, oder, mit einer Worterfindung des ausgestellten Schädels: von res cogitnas und res extensa. Die hielt er zeitlebens streng auseinander. Doch die verdoppelte Architektur verdeutlicht, dass der umgebaute Raum die Wahrnehmung leitet; ein nachgebender Boden erinnert die Besucher daran, dass sie auch im Museum nicht nur ein an ein Gehirn angeschlossenes Augenpaar sind, sondern dass ihr Körper insgesamt an der Wahrnehmung beteiligt ist. Die schwindelerregende Röhre flüstert dem Schädel zu: Schau dir meine Passanten an und erkenne, dass res cogitans, die denkende Sache, und res extensa, die physikalische Sache, nicht zu trennen sind. Die Erschütterung der starren Opposition von Subjekt und Objekt ist Symptom und Bestandteil der Transformation der Ausstellung in ein Geschehen.

2

Dem lingustic turn der 80er Jahre, der alles in der Welt zum Text machte, folgte in den 90er der performative turn, der überall Prozess, Vollzug, Ereignis sieht und schafft. Der Begriff tauchte in den 50er Jahren in der US-amerikanischen Sprachphilosophie auf, in der die Bedeutung des Sprechakts gegenüber den Inhalten einer Mitteilung aufgewertet wurde; vor zehn Jahren sprang das performative Fieber auf die Kulturwissenschaften über. Plötzlich entdeckten sie, dass sie die Erkenntnis des kulturellen Handelns und Hervorbringens zugunsten kultureller Objektivationen vernachlässigt hatten. Die Ansteckung bleib indessen nicht auf die Wissenschaften beschränkt; gegenwärtig schickt sich die performative Wende an, alle Sphären der Gesellschaft in Bewegung zu setzen und sogar vor den Pforten jener Institution nicht zurückzuschrecken, die durch Jahrhunderte hindurch der Inbegriff reglosen Verharrens vor einer reglosen Dingwelt war.

Wen wir uns der beliebten Frage überlassen, wie dieses alles anfing, und wenn wir der Versuchung widerstehen, Evas Apfelangebot, wenn nicht gar die Erschaffung der Welt als erste Performance zu deuten; wenn wir alles weitere überfliegen, einschließlich des ereignisreichen Lebens Jesu, man denke nur an die Speisung der Fünftausend oder an den Gang über das Wasser, um schließlich bei den Frühromantikern und Nietzsche doch allmählich auf die Bremse zu treten, so landen wir am 11. Dezember 1896 in einem flohstichigen Pariser Theaterraum, wo der Vorhang aufgeht und ein kleiner, dicker, geldgieriger König die Epoche gesteigerter Performanz mit einem mit aller Stimmkraft gebrüllten „Merdre!“ einleitet: Schreiße!

An dem augenblicklich ausbrechenden Tumult unter den Zuschauern war ein wohlhabender, aber gleichwohl nicht gutsituierter Italiener beteiligt, der noch im gleichen Jahr nach Mailand reiste, um dort unter Gleichgesinnten die Drachensaat des Performativen auszusteuern: Filippo Tommaso Marinetti. 1909 veröffentlichte er sein futuristisches Manifest, am 12. Januar 1910 ereignete sich in Triest die erste futuristische Performance, in der sich eine Attacke auf den Traditionskult und auf die Kommerzialisierung der Kunst mit patriotischem Militarismus und Kolonialismus verband.

1912 folgte das Manifest „Eine Ohrfeige dem öffentlichen Geschmack“ der russischen Futuristen um Majakowski und Burljuk. Ein Petersburger Café wurde zum Ort ihrer ersten Performances, die den Antitraditionalismus, nicht aber den Chauvinismus mit den Italienern teilten. Mit der internationalen Dada – Bewegung vollzog sich um 1920 weltweit eine Gewichtsverlagerung vom Kunstwerk zum Ereignis, vom Produkt zum Prozess. Wie bei den Futuristen, so ist auch bei Dada und den Surrealisten einer der Hauptadressaten der mit der Verflüssigung des Kunstwerks verbundenen Polemik das Museum, der Hort der Tradition und der Tatort der Petrifizierung und Wertzuteilung von Kunst. Während eine gestisch geprägte künstlerische Praxis wie action painting, tachisme, informelle Kunst für die Museen noch ausstellbar blieb, verweigerten sich concept art, land art oder body art der Musealisierung ebenso wie ein großer Teil der Aktivitäten von Fluxus und andere Formen von Happening und Performance.

3

Das Werkbundarchiv Museum der Dinge im Martin-Gropius-Bau wurde Anfang der 70er Jahre gegründet und arbeitet seit seiner ersten Ausstellung im Jahr 1980 an verzeitlichten Präsentationsformen, an Aufführungsformen. Die erst Schau hieß „Phantasien um die Frau der Jahrhundertwende“. Eine Abdunkelung der Fenster war in dem Domizil in der Charlottenburger Schlossstrasse nicht notwendig, weil nur ein fensterloser Flur zur Verfügung stand. Verschiedene Parfums waren ausgelegt, und die Oper Salomé von Richard Strauß begleitete in voller Länge die Exposition. Nachdem endlich das Haupt des Johannes gefallen und der Aufruhr im Herzen der Königstochter zur Ruhe gekommen war, begann die Oper nach kurzer Pause von neuem – und damit die Aufführung der Ausstellung.

Neben der Verzeitlichung ist das zweite wichtige Element der Ausstellung als Aufführung der Austausch der verharrenden Besucheraugen gegen Körper-in-Bewegung. In der Ausstellung „Montagen ins Blaue“ (1981), die Fotomontagen von Moholy-Nagy im Zusammenhang mit den technischen und psychologischen Rationalisierungen und der Sportaufwertung der 20er Jahre zeigte, spielten die Besucher Tischtennis; in der Schau „Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt – In den Warengebirgen der 50er Jahre“ (1982) wurde heftig Rock´n´Roll getanzt; die Damen kamen scharenweise in Petticoats, die Herren glänzten durch eingefettete Entenschwänze und die Schlange vor dem Museum war genau so eindrucksvoll wie die der gleichzeitig im selben Hause stattfindenden Super-Schau „Der Grabschatz des Tut-Ench-Amun“. So krude und so schön fing es an, niemand sprach von Performance, und der beeindruckte Kultursenat versetzte 1986 das pubertär tastende Museum in einem Akt von bewundernswerter Kühnheit in den würdevollen, frisch restaurierten Martin- Gropius-Bau.

Hier verfeinerten sich die Mittel. Unter den großflächigen Sälen gab es einen 180 Quadratmeter weiten, mehr als fünf Meter hohen Raum, der für multimediale Experimente und für das Driften der Besucher- Körper ideale Bedingungen bietet. Die Walter Benjamin gewidmete Schau „Bucklicht Männlein und Engel der Geschichte“ zog 1990 alle gemachten Erfahrungen mit der Verzeitlichung/Verräumlichung zusammen und wurde weit über Deutschland hinaus bekannt und im Beaubourg in Paris nachgeahmt.

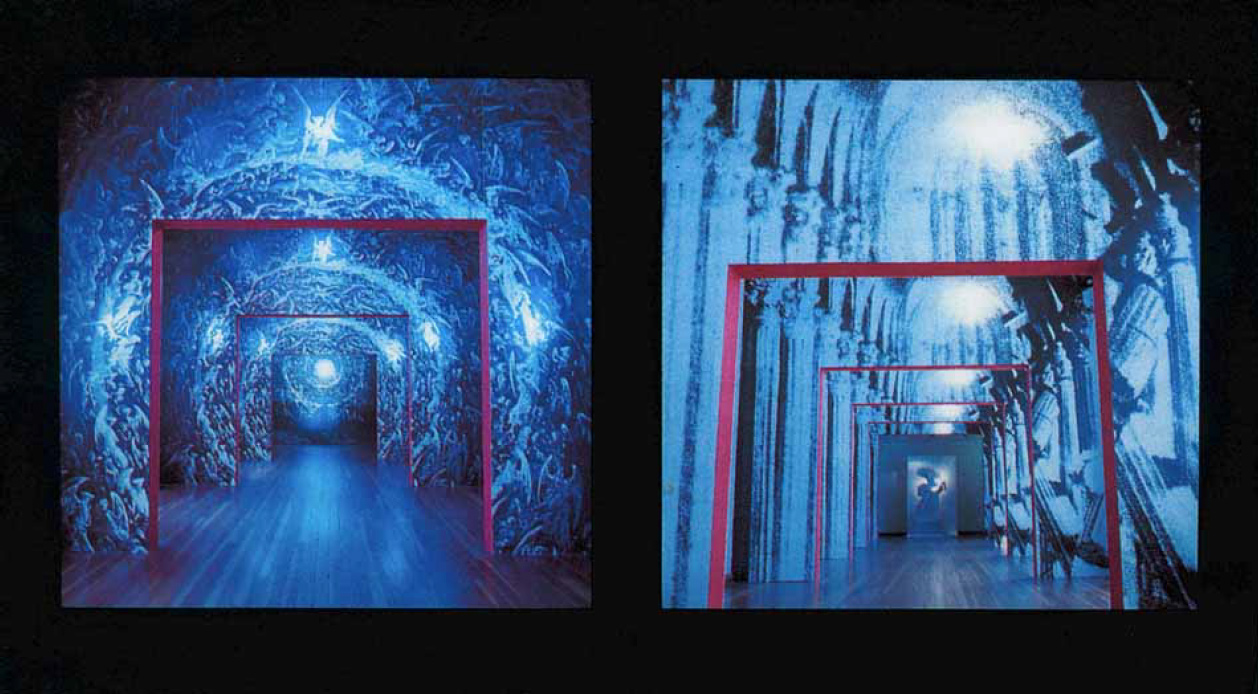

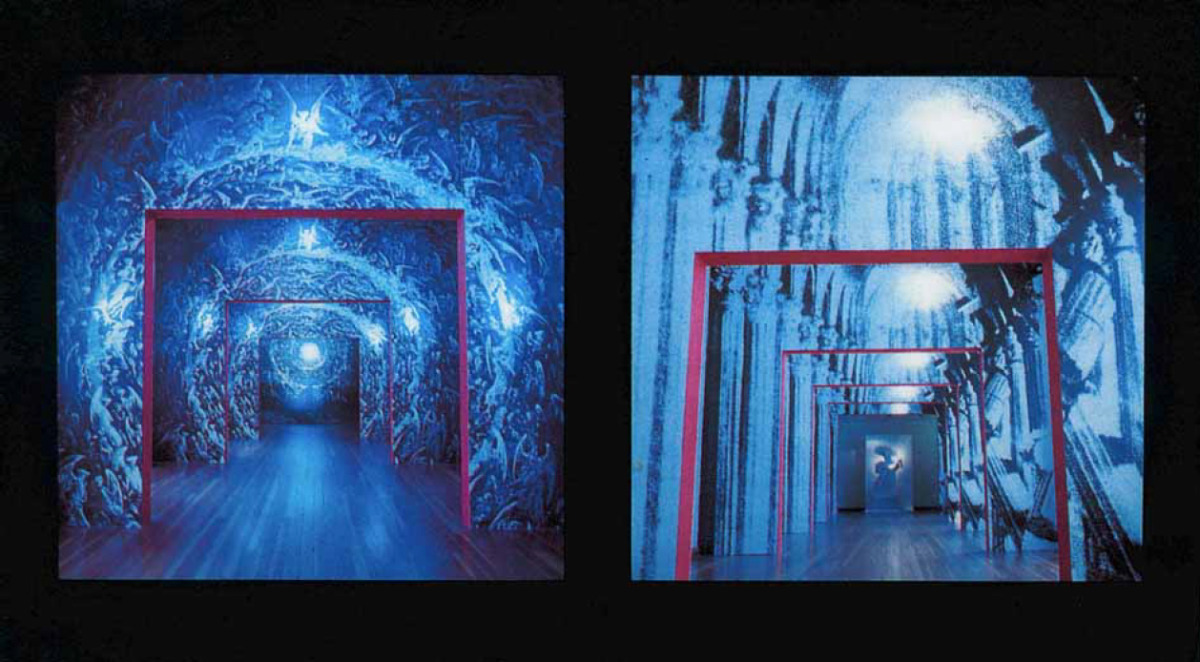

Was Verräumlichung im Zusammenhang mit dem Medium Ausstellung bedeutet – auf dem ersten Blick schient ja der Raum für dieses Medium selbstverständliche Voraussetzung zu sein – das kann an einem Detail des Benjamin-Projekts deutlich werden. Im Werk dieses Autors ist der Engel der Geschichte ebenso wie das bucklicht Männlein ein Bild für das eschatologische Zusammenspiel von Rettung und Katastrophe. Ein fünf Meter breiter und 20 Meter langer Raum wurde Schauplatz dieser Thematik. Die Möglichkeit, Fotos, Gemälde und Graphiken von Rettung und Katastrophe einander zu konfrontieren, wurde ohne Bedenkzeit verworfen. (Und das nicht auf der Basis einer Theorie, etwa der Performanz, sondern aus einem Gefühl heraus, das sich der Deutung noch entzog.) Statt eines bewährten Angebots für ein Augenpaar wurde auf das Wahrnehmen-mit-dem-ganzen-Körper eines Körpers-in-Bewegung gesetzt. Der schmale lange Raum war durch sechs in gleichem Abstand hintereinander gestaffelte senkrecht stehende Flächen unterteilt, die ganzflächig Bildträger waren und zugleich den Passanten den Durchgang ermöglichten. Für jede Richtung wurde ein Motiv ausgewählt, das sich auf sämtlichen Flächen wiederholte. Eine Zeichnung von Gustave Doré zur Göttlichen Komödie öffnete den Raum der Rettung. Der Besucher durchschritt immer neue Heerscharen von Engeln, die in Benjamins Theorie einer Apokatastasis Gott ihren Cantus darbringen und im Nichts verschwinden. Für den Passanten gab es kein ruhendes Gegenüber; die Passage durch die hintereinander liegenden Öffnungen bewirkte eine Bewegung der Engelscharen auf den Passanten zu. Er ist nicht nur physikalisch, sondern wird auch semantisch zu einem Teil (in Bewegung) der Umgebung (in Bewegung).

Ähnlich ereignete sich auf dem Rückweg: Hier war das Bild ein zusammenbrechendes Kirchenschiff, gemalt von dem spanischen Manieristen Monzú Desiderio. Das Hereinbrechen der Katastrophe wurde symbolisch erlebbar, indem sie durchschritten wurde.

Spätere Ausstellungen des Werkbundsarchivs, als erstes die dem Architekten Bruno Taut gewidmete Schau „Kristallisationen, Splitterungen“ (1993) benutzten ein Werkzeug für die „verzeitlichte Synästhesie“, das in der Geschichte des Museums neu war und unerahnbare Möglichkeiten der Genauigkeit, Komplexität und Variabilität synchroner Steuerungsprozesse eröffnete. Dem Computer, der heute noch in den meisten Museen ein Dasein als HiWi, als Büttel zweifelhafter Interaktionsangebote fristet, steht eine ganz andere Kariere im Museum bevor: Er ist der große technische Zaubermeister der Ausstellung als Performance.

4

Verräumlichung der Ausstellung bedeutet die Einbeziehung der Raumbeziehungen in die Bedeutungsproduktion. Der Raum wird zum Medium der Aufhebung des „starren“ Gegenüberstehens von „Besucher“ und „Objekt“: der Raum räumt die Möglichkeit wechselnder Relationen zwischen Passanten und Objekten ein, er ermöglicht einen Prozess, der an der Bedeutungsproduktion beteiligt ist. Die performative Ausstellung macht so die Zeit zu einer Funktion des Raums (der Raum ermöglicht einen zeitlichen Ablauf), umgekehrt eröffnet die Verzeitlichung (zum einen der Ausstellungs-Prozess, zum anderen der Passage-Prozess) Räume für Bedeutungsproduktionen, Signifikationen. Raum und Zeit sind auf „uncartesianische“ Weise ineinander verschachtelt, scheinen sich gegenseitig hervorzubringen.

Die Wahrnehmung-in-Bewegung richtet ihre Aufmerksamkeit nicht ungeteilt auf Objekte, sondern zugleich auch auf den Weg. Aufmerksamkeit für den Weg ist immer zugleich Aufmerksamkeit für den Raum. Daher nimmt die Wahrnehmung-in-Bewegung Objekte immer vermittelt über den Raum wahr. Der Raum, der selbst als ein fließender wahrgenommen wird, und der wandernde Körper sind beteiligt an der Konstitution des sich wandelnden Wahrgenommenen.

Nicht anders geschieht ja auch nach neueren Erkenntnissen (Merleau-Ponty) die Subjekt – Konstitution, und das performative Museum kann gesehen werden als Experimentierfeld eines veränderten Subjekt-Objekt- Verhältnisses: „Die Identität des Subjekts kann ja nur bestehen oder sich konstituieren aus der Bewegung des Subjekts und aus der Position des Subjekts zu den Objekten. Das ist ein Raumverhältnis, das sich durch Bewegung herstellt. Das Subjekt bewegt sich, und die Identität konstituiert sich aus dem Aufgeben von Identitäten und aus dem Immer-wieder-Herstellen von neuen Identitäten.“ (Heiner Müller)

5

Ihre Ideenarmut, Denkphobie und eine mit der Routine sich einstellende Trägheit der Sinne kleiden machtbewußte Museumsverantwortliche gerne in die Seide der Seriosität. Performanz, so hören wir, mag für autonome Ausstellungen eine interessante (d.h. mit der Mode kommende und gehende) Option sein, nicht aber für die ständige Museumsausstellung, die den Blick auf die Sammlung ermöglichen soll. Die performative Wende indessen zeigt einen veränderten Aggregatzustand der Kultur an, eine Verflüssigung, die die Säulen des Museums umspielt, umspült und schon nach Abstützungen rufen lässt. Alte Gewissheiten geraten dabei ins Rutschen: dass die Basis des Museums die Sammlung ist, dass die Basis der Öffentlichkeitsarbeit eine ständige Ausstellung ist, dass die Museumsausstellung mit den Experimenten des Ausstellungsmediums nichts zu tun habe.

Elemente des sich gegenwärtig anbahnenden performativen Museums lassen sich in vielen Museen bis in die 80er Jahre hinein zurückverfolgen. Die wichtigsten Vorgänge sind wohl die Anlehnung an Theaterformen durch die (oft recht hemdsärmeligen) frühen Inszenierungsversuche, die Schritte auf dem Weg zur Verräumlichung waren, und der Einsatz von Projektionen („Multi-Media“), der Strukturen der Verzeitlichung vorbereitete.

In einer Expertise für das neue Museum der Stadt Graz sieht Peter Weibel, Medientheoretiker und Karlsruher Museumsdirektor, die Zukunft des Museums in seiner Verflüssigung: „Ein Museum darf also nicht nur Ort von Beständen sein, sondern muss zu einer Zeit— Passage werden, wo durch neue, hoch entwickelte Aufführungs- und Ausstellungstechniken visuelle und akustische Schauplätze und Schaustücke entstehen“

6

– Warum ist seit zehn Jahren alles wie verhext von Performativität?

– Schon wieder ein neuer Bergriff! Du meinst nicht Performance?

– Na ja, Performance ist sozusagen das aktualisierte Prinzip Performanz, während Performativität die Verfassung eines selbstreferentiellen Vorgangs bezeichnet, so wie Sensibilität die Verfassung des Sensiblen.

– Na großartig. Warum also seit zehn Jahren dieser Hype um die Verfassung eines selbstreferentiellen Vorgangs?

– Ich sehe da irgendwie eine Verbindung zu der Aufwertung des Design in der früher so genannten Postmoderne. Ohne dass ich Dir schon sagen könnte warum.

– Vielleicht ist Performanz das Design einer Handlung?

– Das hieße, dass das Design, nachdem es alle Gegenstandsbereiche auf der Welt, einschließlich der Körper durchdrungen hat, nicht halt machen kann und in die Handlungen eindringt.

– Nach den Kommunikationsdesignern, die noch auf Produkte zielten, werden die Handlungsdesigner kommen. Sie stehen schon vor der Tür. Warum diese exponentielle Wachstum der Begeisterung für Handlungsästhetik?

– Sie könnte mit der Ablösung der Dominanz der ehernen Schrift durch die bewegten Bilder zu tut haben.

Unser Sinn für das Auftauchende, Emergierende, und schnell wieder Verschwindende und dessen Qualität ist gestiegen. Video-Clip als Lebensform; Volksmanie Zapping. – Dann müsste es vor 100 Jahren schon mal einen Performanz-Schub gegeben haben, mit den ersten Kintopps. – Gab es auch. Denk an die Lebensreformbewegungen, an die ausbrechende Tanz- und Wanderlust, an die politischen Inszenierungen des Wilhelminismus. Heute ist das Neue, dass die Performativität in alle Bereiche eindringt und dass sie wissenschaftlich erfasst und ökonomisch verwertet wird. Und sie bringt übrigens ein neues Verständnis von ihrem Gegenpol hervor, neue Auffassungen vom Produkt, vom Festgehaltenem, vom Fertigem. Das neue Beständige ist nicht mehr das alte Beständige. Das werden auch die Museen spüren. Die performative Wende verändert die Ausstellung in Richtung Aufführung, aber es geht noch weiter: Sie verändert auch den Aggregatzustand der Dinge in der nichtperformativen Ausstellung und damit diese selbst. In dem Maße, in dem unsere Sensibilität für die Qualität des Transitorischen, Gestischen, Rhetorischen steigt, wächst auch unsere Aufmerksamkeit für die Dynamik des scheinbar Identisch-in-sich-Verharrenden, des Objekts. Wir beginnen schon im Alltag, es mit anderen Augen zu sehen, und seine Verfrachtung ins Museum, die damit verbundenen Tumulte in seiner Zeichenarchitektur, geben uns Rätsel auf, für die es früher noch kaum ein Sensorium gab.

7

Die performative Ausstellung verschließt sich dem herkömmlichen Besucherhabitus so unweigerlich wie ein Eingabefehler in einem digitalisierten Text den Annäherungsversuchen des Tipp-Ex-Pinselchens. Der Prozesshaftigkeit der Ausstellung entspricht eine Wahrnehmung–in –Bewegung, dem Umgebungshaften, Atmosphärischen die Wahrnehmung-mit-dem-ganzen Körper. Die Ausrichtung eines Augenpaars auf ein Objekt wird aufgelöst durch die Fühlungnahme aller Sinne eines Körpers-in-Bewegung mit einer auf die Inanspruchnahme tendenziell aller Sinne ausgelegten prozessierenden Umgebung. Im Extremfall kann es sich dabei um einen völligen Stillstand oder um die Konzentration auf einen einzigen Sinn handeln; aber der Stillstand würde dann als Stillstand wahrgenommen werden und der angesprochene Einzelsinn sich in seiner Isolation erfahren. Das Konzept „Performatives Museum“ ist nicht ein Kompromissangebot an die Erlebnisgesellschaft, sondern erschließt dem Museum Potentiale, die es braucht, um in einer virtuell erweiterten Realität angesichts der sich auftürmenden elektronischen Speicher räumlich-dingliche Erinnerung wach zu halten und zu evozieren.

Folgende Abbildungen wurden aus urheberrechtlichen Gründen entfernt:

Abb. 1: Umberto Boccioni, Karikatur eines futuristischen Abends , 1911.

Abb. 3: Oskar Schlemmer, Zeichnung aus Mensch und Kunstfigur, 1925.

Eckhard Siepmann, der Text erschien erstmals in: Museumsjournal, III, 2001, S.7–10